|

SEA SNIPER流

”クチナジ/ミミジャーゲーム”

|

ライトタックルテキサスリグで挑む

イソフエフキ・ヒメフエダイ |

|

|

|

|

シーバス・エギング・バスタックルで勝負可能な魚では最高のトルク!!

底をきちんと取って、1~2秒放置。するとひったくるようなアタリに強烈なファイト。

悪条件でも底を取れれば、ヒットする可能性大!!

クチナジ(イソフエフキ)とミミジャー(ヒメフエダイ)

クチナジ(イソフエフキ)はフエフキダイ科に属する魚で、ミミジャー(ヒメフエダイ)はフエダイ科に属しており、分類上では近い種類の魚とは言い難いようですが、似た環境に生息しています。 また、同じメソッドで狙うことのできる魚です。体長は最大50cm程度で、普通釣れるのは30cm前後が多いです。しかし、この類の魚は瞬発力が強く、サイズのわりに強烈なファイトを見せるのが特徴です。ライトゲームのターゲットとしては、オニヒラアジやスマと並んで、最高のターゲットに入るのではないかと思います。

ライトタックルで最高のサイズ!これ以上のヤツもいます。

方言でクチナジと呼ばれるイソフエフキは、方言名は口の中がオレンジ色であることが何らかの語源になっていると言われています。

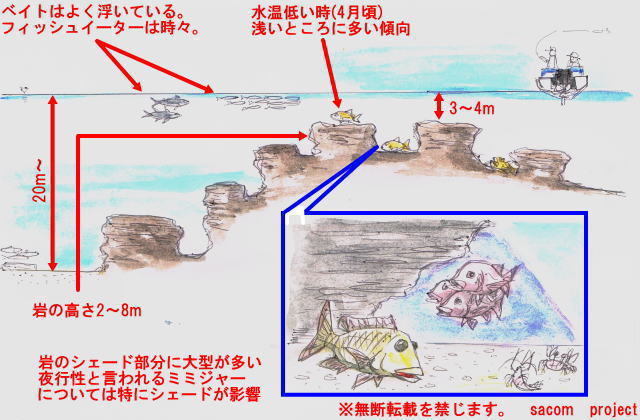

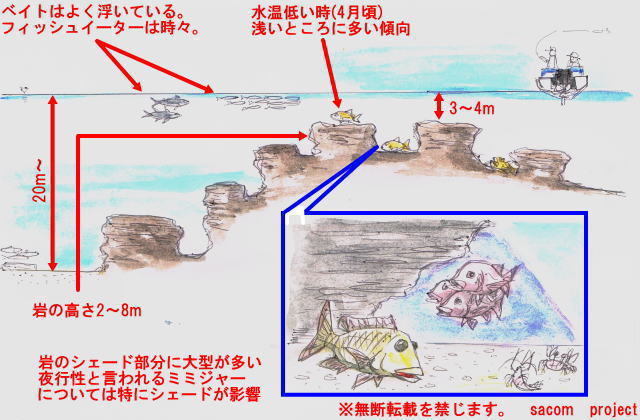

和名のイソフエフキが示すように、サンゴ礁よりもサンゴが少ない磯(岩礁帯)に多く見られる傾向にあるようです。

食味については油が少なく薄味ですが、刺身はモチモチとした食感があり、バター焼きや煮つけなどでも人気があります。

ミミジャー(ヒエフエダイ)は赤い色からも推測できるように、夜行性と言われています(赤は海中で失われやすい色で、深い場所に生息する魚や、夜行性の魚は赤い色が多いです。)。このため沖縄の夜釣りのターゲットとして知られていますが、昼間の隠れ家となっているシェードの隙間に潜んでいる魚という感じです。

体表にぬめりがあり、身が柔らかいので刺身には向きませんが、バター焼きや煮つけで味がよく染み渡るので、「一番美味い魚」と言う漁師もいるほどです。

ミミジャー(ヒメフエダイ)が吐いた、約1cmほどのベイト。

この時、カニ(ガザミ系)が検出されましたが、写真を撮る前に捨てられてしまいました(笑)

釣ったクチナジやミミジャーの胃袋内容物を調べたところ、他のリーフの魚と同様に甲殻類がよく検出され、また、小さなウニなども検出されています。上記写真のように、魚の稚魚が検出されたこともありますが、多くは海底に住む甲殻類などの生き物です。

こうした食性から、ミノープラグでも釣れる魚ではあるのですが、水深15mまでの広範囲を攻めることや、最も捕食されているベイトが甲殻類であることを考えると、テキサスリグを用いたメソッドが有効になると考えることができます。

もちろん、浅いところでプラグで釣るということも可能ですし、ある程度深いところでラパラのカウントダウンやジグヘッドリグ、メタルジグ、バイブレーションを沈めて釣られる方もいるのですが、甲殻類を意識して底を取ることができるテキサスリグは、ある程度キャスティングができる方なら、ちょっとのコツでクジナジやミミジャーのバイトを拾えるのでオススメなのです。

しかし、バスフィッシングなどで知られるテキサスリグとはちょっと違う点があります。

詳細は下記のとおりです。

|

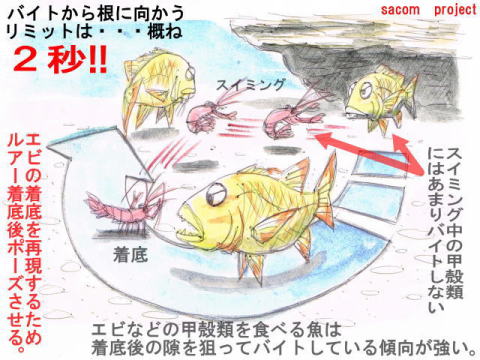

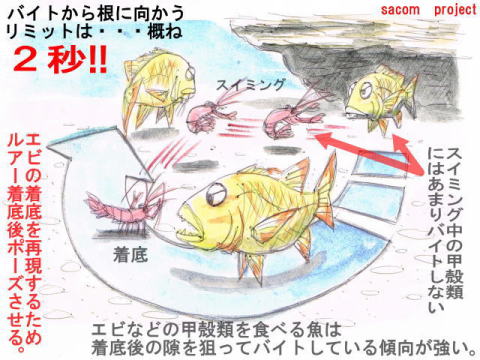

(1)アクション中やフォール中ではなく、着底後静止して2秒以内にアタリがあります。

静止させることが重要で、バスフィッシングのように動かし続けることが、必ずしもアピールにつながっていません。

「獲ったど~」の番組でイセエビを突くシーンをよくご覧いただければわかると思いますが、ほとんどの場合、跳ねて逃げているイセエビに再アタックを加えるのではなく、逃げたイセエビが海底の岩陰に隠れようとした瞬間を狙っているのがわかると思います。

魚も同じことが当てはまり、着低したリグを狙った魚が岩陰から飛び出すパターンが多いので、動かしてアピールさせることよりも、リグをしっかり底につけて「間」を作ってあげることが大切なのです。 |

|

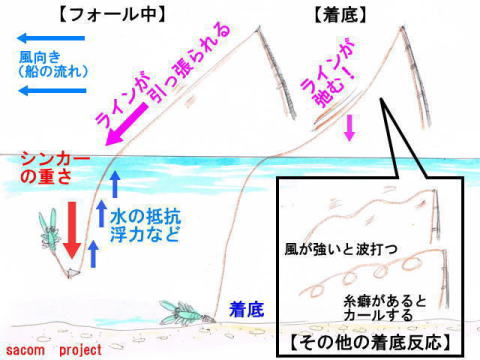

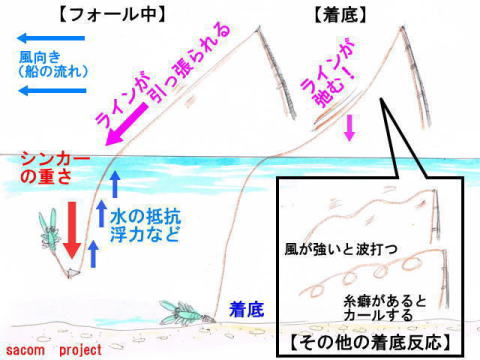

こうした理由により、しっかりと底を取ることが第一条件です。

キャストしてルアーが着水したらベールを戻し、張っていたラインがフワリと垂れたりカールしたら、着底した証拠です。

また、瞬発力の強い魚でありますから、アタリが出たらすぐに反応できるよう、適度にラインを張っておくことが大切です。 |

(2)アタリが出ても、すぐにあわせずリズムを崩さないこと。

アタリが出なければ、潮や船の流れにもよりますが、ダイワの2500番、シマノの3000番クラスのリールで、5~7回ダッシュでリーリングします。

そしてまた、ベールを戻した状態でフォール、着底(ラインが弛むまたはカールする)後2秒のリズムで魚を誘います。

リーリング中にアタリが出る魚のほとんどがエソで、大物ほど着底後2秒の間にアタリが出ます。

明確なアタリではない限り、小さななアタリを感じても、2秒をキープすることがオススメです。

フッキングしないような小物がリグにちょっかいを出しているのを見て、大物が「横取り」する形でヒットしてくるケースが多いためです。

焦ってフッキングすると、魚に警戒心を与えてしまうこともあるので、「アタリ=フッキング」の習慣が身についてしまっているアングラーの皆さんは注意が必要ですよ。

(3)ワームはできる限り小さいほうがいいです。

具体的にはバグアンツ2インチ推奨です。

これは、次項「気象と捕食行動の密接な関係」とリンクしています。

(4)根掛りしたときはロッドを煽って外そうとせず、軽くラインテンションを保ちながら、船が根掛りポイントを過ぎてから軽く力を抜くように外すこと。

サンゴ起源の岩の隙間にシンカーが挟まっているケースが多く、無理に煽ることでシンカーが刺さってしまうというケースが多く見られます。

逆にラインを送るのも、潮流等によって岩場にめちゃくちゃにラインが絡んでしまうこともあるので、お勧めできません。

根掛りしたな。と思ったら、ちょっと休憩して、軽くラインを張った状態で待ってください。

※2010年1月追記事項

クジナジに近い種類の「タマン(ハマフエフキ)」について、餌釣り師の面白い情報があります。

統計的に「気圧が下がるとタマンは釣れなくなる」というものです。

また、ブログを見ていただいた方から「台風前にタマンが石を食べていた。恐らく、自重を重くして対候性を高めるためではないか。」という面白い目撃情報&考察の情報も寄せられました。

以前から不思議に思っていたことなのですが、タマンやクジナジの胃袋や腸内から、ウニのトゲが出ることがあります。時には胃袋から腸まで、はち切れんばかりに詰まっていることもあります。ウニとともに砂が検出されることもあり、当初はウニを捕食する際にいっしょに砂が入ったと考えていました。

ウニのトゲは、時には胃袋や腸が傷つかないか心配になるほど詰まっています。ウニのトゲは釣り上げ直後に糞といっしょに排泄されているので、完全に紹介していないかもしれません。主にムラサキウニのトゲだと思うのですが、人間にとっても高級食材であるウニの中身を食べるのみではなく、なぜ鋭いウニのトゲを食べる必要があるのだろうか・・・という疑問がずっとありましたが、ブログの書き込みから、ある仮説が成り立ちました。

ウニのトゲをパンパンに食べているクチナジの胃袋は、非常に重くずっしりとしています。

これを、「タマンが台風前に石を食べており、自重を重くして波に耐える」という目撃情報と考察に当てはめるのであれば、鋭いウニのトゲやいっしょに入っている砂が、が単なる栄養補給の対象ではなく、自重を重くするための素材あったと考えることができます。

これらのことから、天気が崩れる兆候が見られる時・・・つまりは気圧が下がる時には、胃袋内にウニのトゲや石、砂などをつめる事により、波浪時の身を保持しているのではないか。また、 胃袋内に詰まったウニや砂、石の影響により、食いが渋る(餌を食べきれない)のではないか。と考えており、統計を取っている状況です。

魚がどうやって気圧低下を判断しているのかは、魚のみが知る事なのかもしれませんが、1990年代に沖縄の釣師が書いた「雲が教える釣れる日釣れない日」に、天気と気圧の関係、それと魚(ここではグルクン)が気圧低下により釣れなくなっているデータやメカニズムの考察について紹介しているので、参考にされてみてください。

さて、ウニを食っているクチナジが多く見られるという実態のなかで、釣りにどう関わってくるかという話ですが、ルアーのサイズに大きく関わってくると思うのです。

「大物を手にするためには、大きなルアーを使う」というルアーの基本原則のような話があるわけですが、それが当てはまらないことがあるのです。

たとえば、焼肉を腹いっぱいたべて胃がもたれている時に、占めに200gステーキを出されても、食欲が沸くでしょうか?

そんな時に、美味しそうなケーキやアイス、好きな食べ物を出されれば、ついつい食べてしまうというものです。いわゆる「別腹」というやつですね。

しかしながら、常人であれば山盛りの甘いもの、好きな食べ物を見せられればゲッソリするはずです。

「別腹」はあくまでも、好きなものを適量、少量というのが大事なのです。

魚も胃袋いっぱいの重たいウニのトゲを食べているときに、大きなルアーを見せられても果たして食欲が沸くか?ということです。ルアーは必ずしも捕食行動だけで口を使っているわけではないですが、ウニの重さは体にこたえるはずです。 そんな時には、別腹的なデザートを適量・・・ということになります。 胃袋にいっぱいのウニを詰め込んでいる魚に対して、「大物を手にするためには、大きなルアーを使う」を実行すれば、魚はげっそりしてしまうでしょう。

こんなわけで、ルアーの原則にとらわれることなく「大物に対しても、可能な限り小さいルアーを使う」という方法が有効になるわけです。

また、重たい胃袋をひきずる魚にアピールさせるわけですから、必要以上に動かさずに、じっくりと狙うことが必要になります。

このようなわけで、「大物を狙いたいなら、大好物を模した小さなルアーで、じっくりと狙う」が基本になるのでは、と思うわけです。

まだ研究中ですが、気圧が上がる=胃袋が空になる=大きなルアーが利くということもあると思いますが、気圧や気象の変動が激しい沖縄においては、悪い方、つまり小さなルアーでじっくり誘うを実践されたほうが、得策だと思います。

できるだけ小さなワームを使っているアングラーに大きなアタリが多く、大物クチナジの実績が上がっています。

また、取れない大物や2kgクラスのハマフエフキ(タマン)、スジアラ(アカジンミーバイ)などのアタリを拾っているのも、2インチのバグアンツだったりします。

同じバグアンツで比較した場合、3インチサイズも食わなくはなく、テキサスでは4インチサイズになると食いが極端に少なくなるような印象です。

|

【クチナジ・ミミジャー狙いのテキサスリグ】

●フック:ワームフック 岩礁メガトンロック1/0

できるだけ軸の太いもの

(バグアンツ2インチに対応できる最大サイズ)

●シンカー:10g(中通しオモリなら3号)

●ソフトルアー:バグアンツ2インチ グリーンまたはブラウンがオススメ

バルキーホッグ3インチ

その他甲殻類系、特にエビを模したもの。2~3インチ

|

【リグとフックについて】

リグについては、底を取ることが大切なので軽すぎは良くないですが、重すぎもよくないようです。

キャスト距離が長いほど底を取りやすくなるので、水深15mまでの範囲であれば、10g(オモリで約3号)がちょうど良いという印象です。

瞬発力のある魚なので、フックはできるだけ太軸のものが良いことは言うまでもありません。よく使っているのは、アイナメなどのロックフィッシュ用に販売されている、岩礁メガトンロックで、これまでのところ

【ソフトルアー(ワーム)の種類について】

使用するソフトルアーについては、全く釣れないということはありませんが、ある程度アタリハズレが出る要因になっています。

ソフトルアーの種類は山ほどありますが、甲殻類を模したものに良くアタリが出ます。

現在最もよく安定してアタリがあり、自信をもってオススメできるのは、バグアンツ2インチです。

色は茶色やグリーンなどナチュラル系に安定してアタリが出ています。晴れた日は透明系もよく、グロウやピンク、チャートなどアピールカラーはあまりよくない傾向にあります。

あくまでも、マッチザベイト的感覚でナチュラル系に徹することが重要な印象です。ブラックだけは極端に当たり外れがあり、大雨の日以外良い思いをしたことがありません。

次に入手できるものでは、ガルプ・バルキーホッグ3インチがあります。これに関しては、匂いが関連しているのではないかとも思ってしまうほどアタリがあります。

しかしながら、お客様が釣っている印象では、バグアンツ2インチほど大物を効率よく拾っているものではないようです。

どんなタイプでも、底付近を取れれば釣れているという印象です。アタリは恐ろしく多いです。

また、これまで使ったもので最もよくヒットしたのは、写真中央のエコギア・パワーワーム・シュリンプ4-1/4インチ(絶版?)で、本当によく釣れました。シャコなどのイメージで、長すぎない手足にヒラヒラと動く胴体が良かったのでしょうか?適度にクネクネと動くことが良いのかもしれません。 ビを模したパドルテールタイプの、エバーグリーンPANU3.5インチも、アタリを多く取っています。(写真右のワゴンセールで購入したので、劣化しているためか耐久性があまりありませんでした。

ヤマリアのママワームの甲殻類系も使えそうでしたが、もうちょっとナチュラルなカラーがあると、アタリをもっと拾えるかもしれません。

生分解、千切れにくい素材であるだけに、ちょっと残念な感じです。

艇長オススメ!!

シースナイパーボートフィッシングでの、ルアーチョイスのご参考にどうぞ♪

(リーフライトゲームに使えます。リンクページより購入可能です。)

【タックルについて】

タックルについては、リーフでのライトゲーム用と全く一緒で、専用品などはありませんから、シーバスタックルやエギングタックル、バスタックルなどを流用して使います。

しかしながら、スリットを走る魚なので、この魚を狙って釣りをされるのであれば、キャスティングに影響がない範囲でリーダーは太く長くといった感じが良いです。

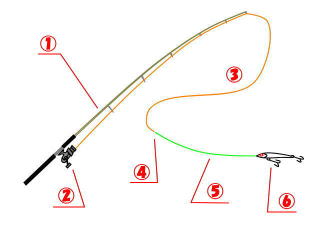

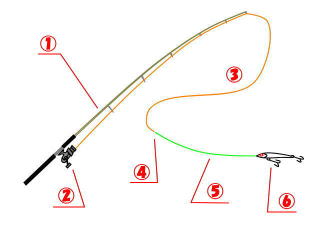

【参考仕掛け図】

| タックル |

スピニングタックル(オススメ) |

ベイトタックル |

| ①ロッド |

●バスロッド ミディアムライト以上

●シーバスロッド(7~8ft)ライト

●エギングロッド |

●バスロッド(ベイトタックル)

ミディアムライト以上 |

| ②リール |

●ダイワ2500番クラス

●シマノ3000番クラス |

※ソルト対応のもの |

| ③ライン |

●PE0.8~1号 150m

●ナイロン8ポンド 150m |

●ナイロン8ポンド~10ポンド程度 150m

●PE0.8~1号 150m |

| ④ノット |

●(PEの場合)FGノットなど摩擦系

●(ナイロンの場合)ダブルライン

ビミニツイスト+フィッシャーマンノットなど |

●(PEの場合)FGノットなど摩擦系

●(ナイロンの場合)ダブルライン

ビミニツイスト+フィッシャーマンノットなど |

| ⑤リーダー |

ナイロン30ポンド。根ズレが凄いです。

鳥山ナブラ撃ち兼用の場合、20ポンド(※スピニング) |

| ⑥ルアー |

●テキサスリグ

※シンカー10g(中通しオモリ3号)をメインに、5~15g程度

岩礁メガトンロック1/0(太軸。2インチのワームに対応できるもの) |

|

フォール中やリトリーブ中に当たっていることや、甲殻類が検出されること、当たっているソフトルアーを考えると、捕食者に追われ泳いで逃げるエビやシャコを、サンゴの影やスリットから監視しており、着底して体を休める瞬間の”隙”を狙ってアタックしているのではないかと思います。これは、大型のイシミーバイ(カンモンハタ)にも共通していることで、サンゴの影に隠れている魚は、サンゴに邪魔をされて直近の上方向が見えないためではないかと私は考えています。

このようなわけで、サンゴの影に隠れている魚にリグを見せるために”きちんと底を取る”ということと、”着底後に補食の隙を作ってやる”ということ、そして根掛り対策のためにも”砂地を狙ってキャストする”ということが、この釣りでは重要となると思います。

「クチナジ釣ってみたいっ!」って思ったら

是非ともバナーをクリックで応援お願いします♪

釣りサイト「Fish/up」のランキング参加中です。

|