|

俽俤俙丂俽俶俬俹俤俼棳

乭僐乕儔儖僼傿僢僔儏僎乕儉乭

乭儕乕僼丒儔僀僩僎乕儉乭 |

壂撽摿桳偺儕乕僼廃曈偱偺掁傝両両俽俤俙丂俽俶俬俹俤俼側傜偱偼偺掁傝傪妝偟傔傑偡両両

乮俀侽侽俋擭侾寧帪揰忣曬乯 |

|

|

惵偄僉儗僀側奀偱僉儍僗僩両壂撽側傜偱偼偺掁傝偱偡両両

丂壂撽偺奀偱偡偖偵楢憐偡傞傕偺偵丄偝傫偛徥偑偁傝傑偡偹丅

丂偙偺偝傫偛徥偵偼丄懡偔偺惗偒暔偑惗懅偟偰偄傞偙偲偼奆條偛懚抦偺偲偍傝偱丄俽俤俙丂俽俶俬俹俤俼偺偙偺儕乕僼廃曈傪僼傿乕儖僪偲偟偰偄傑偡丅

丂偙偙偱偼丄悈怺俆倣慜屻偺徥抮乮僀僲乕丗儕乕僼撪乯偱偺丄僶僗僞僢僋儖偱梀傇儔僀僩僎乕儉偺儊僜僢僪傪拞怱偵夝愢偟偰偄偒傑偡丅

丂儕乕僼撪偵偼峛妅椶傗懡偔偺彫嫑丄摿偵慛傗偐側擬懷嫑偑朙晉偵尒傜傟傑偡偑丄偦傟傜傪慱偭偰懡偔偺僼傿僢僔儏僀乕僞乕偑弌擖傝傑偨偼嫃偮偄偰偄傑偡丅

丂戙昞揑側僞乕僎僢僩偑彫宆偺僴僞偱偁傞僇儞儌儞僴僞偱丄弶怱幰偵嵟傕僆僗僗儊偡傞偙偲偺偱偒傞嫑偱偡丅儕乕僼偱偺儔僀僩僎乕儉偼丄僇儞儌儞僴僞傪拞怱偲偟偨屲栚掁傝偵側傝傑偡丅

丂傑偨丄僼傽僀僩柺偱嵟傕僗儕儕儞僌偐偮僟僀僫儈僢僋側偺偑丄壂撽偱偼僞儅儞偲屇偽傟傞僴儅僼僄僼僉傪偼偠傔偲偡傞僼僄僼僉僟僀偺椶偱丄戝暔偵側傞偲儔僀僩僞僢僋儖偱偺僼傽僀僩偼帄擄偺嬈偱偡丅

僞儅儞偵偮偄偰偼丄傑偨暿偺儁乕僕偱徯夘偟傑偟傚偆丅

丂偙偺傎偐偵儕乕僼偱掁傟傞嫑偼丄儀儔椶丄僸儊僕椶乮僆僕僒儞側偳乯丄傾僆儎僈儔丄僩儔僊僗椶丄儌儞僈儔僇儚僴僊椶側偳偱丄偙偙偱掁傟傞嫑偼昁偢偟傕嫑傪庡怘偲偟偰偄傞傕偺偽偐傝偱偼側偔丄撽挘傝傪庣傞偨傔偵儖傾乕偵傾僞僢僋偡傞嫑傕懡偄偺偑摿挜偱偡丅偙傟傜偼奜摴埖偄偝傟傗偡偄偺偱偡偑丄傛偔尒傞偲枺椡揑側嫑偑懡偔丄杮搚偺奀偱偼偍栚偵偐偐傟側偄嫑傕懡偄偼偢偱偡丅

丂屲栚掁傝偲椙偔尵傢傟傑偡偑丄儕乕僼偱偼廫栚埲忋偺嫑傪掁傞偙偲傕柌偱偼偁傝傑偣傫丅壗庬椶僎僢僩偱偒傞偐丄僠儍儗儞僕偟偰傒傑偣傫偐丠

亂僇儞儌儞僴僞乮僀僔儈乕僶僀乯亃 |

亂僴儅僼僄僼僉乮僞儅儞乯亃 |

亂僀僜僼僄僼僉乮僋僠僫僕乯亃 |

亂僯僕僴僞亃 |

亂傾僇僴僞乮僴儞僑乕儈乕僶僀乯亃 |

亂僸儊僼僄僟僀亃 |

|

儗傾暔僞乕僎僢僩仌偍奜摴偝傫傕偄偭傁偄

儁乕僕枛偵幨恀偁傝傑偡両 |

丂乽彫嫑偺備傝偐偛乿偲傕徧偝傟傞儕乕僼偱偡偑丄儖傾乕揑偵峫偊傞側傜丄儀僀僩僼傿僢僔儏偵側傝偆傞彫嫑偺惗懅悢偼昁偢偟傕懡偄傢偗偱偼側偔丄帪婜揑側傕偺丄偨偲偊偽媽楋偺俇寧偵壂崌偄偐傜墴偟婑偣偰偔傞僗僋乮傾僀僑偺抰嫑丅撆偼側偄傜偟偄乯偺孮傟傗丄儈僘儞乮曽尵柤儈僕儏儞丅拫娫偼峘榩傗儕乕僼偺愺悾偵廤傑傝丄恀偭崟偔側傞偙偲偑偁傞丅乯側偳偺儀僀僩僼傿僢僔儏偑傑偲傑偭偰擖傜側偄尷傝丄儕乕僼偱掁偭偨嫑偐傜丄彫嫑傜偟偄彫嫑偑専弌偝傟傞偲偄偆偙偲偼彮側偐偭偨傝偟傑偡丅

丂儖傾乕儅儞偵偲偭偰桳椡偲巚傢傟傞僉價僫僑側偳偑擖傞偙偲傕偁傞偺偐傕偟傟傑偣傫偑丄愺偄儕乕僼傛傝傕奜懁偵廧傒丄忢偵儕乕僼撪偵嫃偮偄偰偄傞偲偼尵偊側偄偙偲傗丄摦偒偑偡偽傗偔丄僼傿僢僔儏僀乕僞乕偑愽傓奀掙晅嬤偵偲偳傑傜側偄偙偲側偳偐傜丄丄儕乕僼撪偵偍偄偰偼忢偵椙偄儀僀僩偵側偭偰偄傞偲傕尷傝傑偣傫丅傕偪傠傫丄僉價僫僑側偳傪妋擣偟偨傜丄偦傟傪堄幆偟偰儊僜僢僪傪慻傒棫偰傞偙偲偼戝愗側偺偱偡偑丒丒丒丅

丂傑偨丄儕乕僼撪偱懡偔尒傜傟傞儖儕僗僘儊僟僀傗僠儑僂僠儑僂僂僆偺傛偆側擬懷嫑偼丄挷棟偡傟偽旤枴偟偔怘傋傞偙偲偑偱偒傞偺偱丄撆偼側偄偲巚偆偺偱偡偑丄晄巚媍側偙偲偵埆怘側僇儞儌儞僴僞側偳偺堓戃偐傜専弌偝傟傞偙偲偑傎偲傫偳偁傝傑偣傫丅偪側傒偵丄儕乕僼偺愗傟栚偐傜擖偭偰偔傞僀僲乕傾僇僕儞乮僗僕傾儔傗僐僋僴儞傾儔丅怺応偺僗僕傾儔偵斾傋傞偲愒崟偄怓傪偟偰偄傞乯側偳偑丄儕乕僼偺愗傟栚晅嬤傪塲偖僗僘儊僟僀偵懳偟偰丄壓曽岦偐傜傾僞僢僋傪妡偗傞偙偲偼偁傞傛偆偱偡丅

丂偙傟偵懳偟懡偔専弌偝傟傞偺偑丄僴僛椶偲僇僯傗僄價偲偄偭偨峛妅椶偱丄摿偵儊僀儞僞乕僎僢僩偵側傞戝宆偺僇儞儌儞僴僞偐傜偼丄丄奀掙偵廧傓惗暔偑傛偔専弌偝傟傑偡丅

丂僇儞儌儞僴僞偼僒儞僑偺偡偒娫偵愽傫偱彫偝側惗偒暔傪曔怘偟傑偡偑丄戝宆偵側傞偲僒儞僑偺偡偒娫偵擖傜側偔側傝丄僒儞僑偺嶱偺壓偵愽傓傛偆偵側傝傑偡丅偙偺偨傔丄僗僋愙娸偺傛偆側偍嵳傝憶偓偱僒僗儁儞僪偟偰偄傞帪婜傪彍偒丄悈柺晅嬤傪塲偖傕偺偑尒偊偢丄奀掙偵廧傓彫偝側惗暔偵栚偑偄偔傛偆偵側傞偺偱偼側偄偐偲巹偼峫偊偰偄傑偡丅

僇儞儌儞僴僞偑揻偄偨僇僯

|

|

僇儔僼儖側僗僘儊僟僀椶偼

怘傢傟偵偔偄傛偆偱偡丅 |

丂

丂戝宆僇儞儌儞僴僞傪慱偆儊僜僢僪偼丄偡側傢偪條乆側儕乕僼偺嫑傪峌棯偡傞儊僜僢僪偱偁傞偲巹偼巚偄傑偡丅摨偠掁傝曽偱偄傠傫側嫑偑掁傟傞偺偑丄儕乕僼偱偺儔僀僩僎乕儉偺妝偟傒側偺偱偡丅

丂偐偮偰戝宆僇儞儌儞僴僞傪慱偆儊僜僢僪偲偟偰抦傜傟偰偄偨偺偼丄戝宆偺儈僲乕傪巊偆偙偲偱偟偨丅偙傟偼偍偦傜偔丄僒儞僑偺壓偵愽傓僇儞儌儞僴僞偑墦偔偐傜偱傕帇擣偱偒傞戝宆偺儖傾乕傪巊偆偲偄偆偙偲側偺偱偡偑丄偙偺曽朄偩偲僇儞儌儞僴僞傪桿偄弌偡昁梫偑偁傞偺偱丄嫑偺妶惈偑廳梫偵側偭偰偒傑偡丅挭偺棳傟傗悈壏傪撉傫偱丄堦斣嵟揔側帪娫偵堦斣椙偄応強傪峌傔傞偲偄偆偙偲傪偟側偔偰偼側傜偢丄偙傟偩偲僇儞僞儞側掁傝偲偼尵偄偵偔偔側傝傑偡丅

丂巹偼丄堓戃偺撪梕暔偲偦偺廗惈偐傜丄儖傾乕傪僒儞僑偺壓偵愽傜偣偰桿偄弌偡偲偄偆庤朄偱丄戝宆僇儞儌儞僴僞慱偄偱惉岟傪廂傔偰偄傑偡丅偦傟偑嫮椡側僼儘乕僥傿儞僌椡偵丄儕僩儕乕僽偱媫寖偵愽傞偲偄偆惈幙帩偮倱倎們倧倣偺帺嶌儈僲乕乽俿俹俙俽乿偱丄僒儞僑偺嵺傪峌傔傞偲偄偆傕偺偱偟偨丅俿俹俙俽偺惈擻偼僋儔儞僋儀僀僩偺傛偆側傕偺偱丄愽悈擻椡偼栺侾倣偲偄偭偨偲偙傠偱偡丅宍偼戝宆僇儞儌儞僴僞偑怘傋偰妛廗偟偰偄傞偱偁傠偆僗僋偵帡偣偰偄傑偟偨丅攚柺偼奀柺偐傜偱傕椙偔尒偊傞僆儗儞僕傗僽儔僢僋偱丄嫮椡側僼儘乕僥傿儞僌椡傪棙梡偟偰崻妡傝傪夞旔偡傞偲偄偆栚揑傕偁傝傑偟偨丅偙偺俿俹俙俽傪巊偭偨儊僜僢僪偱丄僇儞儌儞僴僞掁傝戝夛偱傕桪彑傗忋埵擖徿偟偰偍傝丄棟榑揑側柺偱傕丄掁壥偺柺偱傕妋徹傪摼偰偄傑偡丅

亂俿俹俙俽乛俵俼俙俽俆侽丂仸棫偪崬傒梡偱偡丅亃

丂偟偐偟丄儃乕僩掁傝偵帄偭偰偼嵗徥傪杊巭偡傞偨傔丄悈怺俆倣慜屻丄嵟傕愺偄応強偱傕俀倣偺僄儕傾傪棳偡偙偲偵側傝傑偡偐傜丄俿俹俙俽偺儊僜僢僪偑桳岠偵偼側傝傑偣傫丅偦偙偱拲栚偟偨偺偑丄掁桭偺偦傟偑偟巵偑巊偭偰偄傞乽僜儗僈僔僗僥儉乿偱偟偨丅丂僜儗僈僔僗僥儉偼僘僶儕尵偆偲彫宆偺僥僉僒僗儕僌偱偡丅條乆側応強偱彫嫑偲梀傇偙偲傪栚揑偲偟丄偐側傝偺幚愌傪忋偘偰偄傞僔僗僥儉偱丄偙偺儊僜僢僪傪儃乕僩斉偵夵椙偟偰偟傑偍偄偆偲偄偆偙偲偵側偭偨偺偱偡丅

丂夵椙偟偨偲尵偭偰傕丄扨偵晛捠偺僥僉僒僗儕僌偵側偭偨偩偗偱丄俁乣俆倣偱揔搙側拝悈懍搙偵側傞侾侽倗乣侾俆倗傎偳偺僔儞僇乕偵丄嫮偄僼僢僋偵峛妅椶宯偺儚乕儉傪偮偗偨僥僉僒僗儕僌偲側傝丄僒儞僑偲僒儞僑偺娫偵偁傞嵒抧傪慱偭偰僉儍僗僩偡傞偙偲偵傛傝丄崻妡傝傪夞旔偟偮偮丄戝宆僇儞儌儞僴僞傪偼偠傔丄條乆側僞乕僎僢僩偺岥愭偵儖傾乕傪憲傝崬傓傢偗偱偡丅

丂偙傟偵傛傝丄僒儞僑偺壓偱峛妅椶傪懸偪暁偣偰偄傞戝宆僇儞儌儞僴僞傪偼偠傔丄儀儔椶傗僩儔僊僗椶偑埨掕揑偵掁傟傞傛偆偵側傝傑偟偨丅

丂壗傛傝傕嬃偄偨偺偼丄僀僜僼僄僼僉乮僋僠僫僕乯傗丄栭峴惈偱抦傜傟傞僸儊僼僄僟僀乮儈儈僕儍乕乯側偳偺丄弖敪椡偺偁傞僼僄僼僉乛僼僄僟僀宯偑僐儞僗僞儞僩偵掁傟傞傛偆偵側偭偨偙偲偱偡丅応強偵傛偭偰偼丄僴僞椶傛傝傕僀僜僼僄僼僉偑慱偭偰掁傟傞応強傕偁傝傑偡丅傑偩傑偩尋媶拞偺埬審偱偁傝傑偡偑丄僀僜僼僄僼僉偵懳偟偰偼丄僥僉僒僗儕僌偼偐側傝桳岠偲巚傢傟傑偡丅

丂尰嵼丄僀僜僼僄僼僉乛僸儊僼僄僟僀偺儊僜僢僪傪庢傝傑偲傔拞偱偡丅

亂僀僜僼僄僼僉乛僸儊僼僄僟僀忣曬偼僐僠儔傪僋儕僢僋両亃

丂偟偐偟丄嵒抧傪慱偆偲偼尵偭偰傕丄乭崻妡傝乭偺栤戣偑傑偲傢傝偮偒傑偡丅

丂偟偐偟丄儃乕僩僼傿僢僔儞僌側偺偱嬤偯偄偰奜偣傞偲偄偆棙揰偑偁傝傑偡丅傑偨丄僆僼僙僢僩僼僢僋傪巊偭偰偄傞偺偱丄偒偪傫偲憰拝偟偰偄傟偽丄僼僢僋帺懱偑僒儞僑偵撍偒巋偝傞偲偄偆偙偲偼傎偲傫偳偁傝傑偣傫丅丂巹側傝偵姶偠傞偙偲偼丄僼僢僋偺業弌傛傝傕丄僔儞僇乕偑僒儞僑偺偡偒娫偵嫴傑偭偰偟傑偆偲偄偆偙偲偑丄崻妡傝偺尨場偵側偭偰偄傞傛偆偵姶偠丄偙傟傪僋儕傾偡傞偙偲偱崻妡傝懳嶔偵側傞偩傠偆偲峫偊傑偟偨丅

丂偡傝敳偗廳帇偱峫偊傞偺偱偁傟偽丄僶儗僢僩僔儞僇乕偑僆僗僗儊側偺偱偡偑丄堦搙僒儞僑偺偡偒娫偵嫴傑偭偰偟傑偆偲敳偗偵偔偄傛偆偵姶偠傞偨傔丄巹偼拞捠偟偺僆儌儕俀乣俁崋傪巊偭偰偄傑偡丅偙傟側傜丄僒儞僑偺偡偒娫偵嫴傑傞偙偲偼彮側偔丄儃乕僩傪嬤偯偗偰娖傪怳傟偽丄僇儞僞儞偵夞廂偡傞偙偲偑偱偒傞偺偱偡丅

丂偁偲偼丄偱偒傞偩偗惛妋側僉儍僗僩傪怱偑偗傞偙偲丄傾僞儕偲崻妡傝偺堘偄傪椻惷偐偮偡偽傗偔敾抐偡傞偙偲偑丄傾儞僌儔乕懁偵傕帺慠偵傕僗僩儗僗側偔掁傝傪妝偟傓曽朄偩偲巚偄傑偡丅

丂偙傟偼丄懠偺儊僜僢僪傪巊偭偰愺応偱掁傞偲偒偵傕摨偠偙偲偑尵偊傑偡丅

丂側偍丄僒僀僩僼傿僢僔儞僌偱抧宍傪撉傒側偑傜僉儍僗僩偟傑偡偺偱丄惛妋側僉儍僗僩傪怱偑偗傞偙偲偼傕偪傠傫丄曃岝僒儞僌儔僗偼昁梫偱偡傛丅

丂偨偩丄晽岦偒偲懢梲偺曽岦偵傛偭偰偼丄曃岝僒儞僌儔僗偑偁偭偰傕丄嫮偄擔嵎偟偵傛偭偰帇奅傪偝偊偓傜傟傞偙偲偼偁傝傑偡偑丒丒丒丅

丂偳偆偟偰傕僥僉僒僗儕僌偼寵偩丒丒丒偲偄偆偍媞條偼丄儕僩儕乕僽偡傟偽偒偪傫偲愽傞埨掕惈偺椙偄丄俉們倣傎偳偺僼儘乕僥傿儞僌儈僲乕傑偨偼僶僀僽儗乕僔儑儞傪偛帩嶲偔偩偝偄丅

丂崅悈壏傗掅悈壏側偳偱丄妶惈偑掅偔側偄尷傝丄嫑偐傜壗偐偟傜偺僐儞僞僋僩偑偁傝傑偡偐傜丄忦審傪枮偨偡傕偺偱偁傟偽丄偍婥偵擖傝偺儖傾乕傪巊偭偰偄偨偩偗傟偽椙偄偲巚偄傑偡丅

丂僥僉僒僗儕僌傪僆僗僗儊偟偰偄傞偺偼丄偁偔傑偱傕嫑偐傜偺僐儞僞僋僩傪憹傗偡偙偲偲丄僩儔僽儖乮崻妡傝乯懳嶔傪廳帇偟偰偄傞偨傔偱偡偐傜丅

丂偪側傒偵丄俉們倣偲偟偰偄傞偺偼偁偔傑偱傕栚埨偱偁偭偰丄廃曈偱娤嶡偱偒傞儀僀僩傪敾抐偟丄僒僀僘傪梘偘偨傝壓偘偨傝偡傞偙偲傕昁梫偱偡丅

丂僇儞儌儞僴僞偺岥偵擖傞戝偒偝偱丄墦偔偐傜偱傕栚棫偮僒僀僘丒丒丒偲偄偆偙偲偱丄俉們倣偔傜偄偐側丄偲偄偆掱搙偱偡丅僶僀僽儗乕僔儑儞偵偮偄偰偼丄偟偭偐傝偲掙傪庢傝丄僥僉僒僗儕僌埲忋偺掁壥傪梘偘傜傟偰偄偨偍媞條偑偄傑偡丅

乮俀侽侽俋擭俉寧捛婰忣曬乯

丂偨偩偟丄媽楋偺俇寧偺戝挭偵丄壂崌偄偐傜僗僋乮傾儈傾僀僑偺抰嫑乯偑孮傟傪側偟偰愙娸偡傞偲丄忬嫷偑曄傢傝傑偡丅戝偒偝偼懱挿偱俁乣俆們倣偲偄偭偨偲偙傠偱偡丅

丂偙偺帪偼儔僷儔俠俢俆偺傛偆側丄僔儖僄僢僩偑彫偝偔偰僾儕僾儕偲塲偖儈僲乕傗僶僀僽儗乕僔儑儞偺椶偵丄傛偔斀墳偟傑偡丅僗僋偼憯傪怘傋傞偲僸儗偵撆傪帩偮條偵側傞偺偱丄撆壔偡傞傑偱偑彑晧偲偄偭偨姶偠偱偡偑丄僔儍儘乕僄儕傾偵懡偔偺椙宆偑擖傝丄庤曉偟偺椙偄掁傝傪妝偟傓偙偲偑偱偒傑偡丅

亂僗僋愙娸帪偺僾儔僌乮儔僷儔俠俢俆乯偱偺掁壥丅僽僠愗傜傟傕偁傝傑偟偨両亃

亂僩僢僾僎乕儉偼惓捈尩偟偄両亃

丂側偍丄儕乕僼偱偺僩僢僾僂僅乕僞乕僎乕儉偼丄棫偪崬傒偱偒傞愺偝側傜妝偟傔傞応崌偑懡偄偺偱偡偑丄儃乕僩偺悈怺偲側傞偲丄惓捈尩偟偄偱偡丅

丂傑偨丄乭儕乕僼偺嫑亖僩僢僾僅乕僞乕偱僶僐僶僐弌傞乭偲偐丄乭儕乕僼亖僩儗僶儕乕乭偺僀儊乕僕傪帩偭偰偄傞偍媞條傕偄傜偭偟傖傞偐傕偟傟傑偣傫偑丄偦傟偼奀奜傑偨偼宑椙娫傗敧廳嶳側偳棧搰偺榖傪暦偄偨曽偐丄僾儗僢僔儍乕傪庴偗傞慜偺丄偐側傝愄偺婰帠傪撉傑傟偰偄傞曽偩偲巚偄傑偡丅

丂儔僀僩僞僢僋儖偱梀傋傞丄儕乕僼撪偺僩儗僶儕乕椶偼巚偭偰偄傞傎偳悢偑彮側偔丄僔儔僗傪捛偭偰偄偨傝丄奀掙偺峛妅椶傪怘傋偰偄偨傝偱丄儖傾乕偵懳偟偰僙儗僋僥傿僽側働乕僗偑懡偄傛偆偱丄寢壥揑偵僩僢僾偱偼掁傝偯傜偄偺偱偡丅傑偨丄僩儗僶儕乕椶偺拞偱偼嵟傕僩僢僾偵弌傗偡偄偲巚傢傟傞丄庤偛傠側僒僀僘偺儘僂僯儞傾僕偲偄偆偺傕丄儕乕僼撪偩偲偐側傝彮側偄偺偱偡丅

丂儃乕僩傪棳偡僄儕傾偱僩僢僾偵弌傞側傜偽丄儖傾乕傪儃儘儃儘偵偟丄儔儞僨傿儞僌帪偵婋尟傪敽偆僟僣椶偐丄椙偄僒僀僘偺儘僂僯儞傾僕傗僞儅儞乮僴儅僼僄僼僉乯偱丄儔僀僩僞僢僋儖偱偼懢搧懪偪偱偒側偄嫑偑懡偄偱偡丅侾倠倗傑偱偺儘僂僯儞傾僕側傜壨岥傑傢傝偱傛偔尒傞偺偱偡偑丄俀乣俁倠倗僋儔僗偲側傞偲丄栚寕忣曬傗掁壥偑偐側傝尭偭偰偟傑偄傑偡偟丄俀乣俁倠倗傪慱偭偰偄偨傜侾侽倠倗僋儔僗偑僪僇儞両側傫偰偙偲傕偁傝傑偡丅搒崌傛偔慱偭偰偄傞僒僀僘偑弌側偄偲偄偆偺偑丄儘僂僯儞傾僕掁傝偺擄偟偝偺堦偮側偺偐傕偟傟傑偣傫乮徫乯

丂儕乕僼偼條乆側庬椶偺嫑偑廤傑傞僷儔僟僀僗偱偼偁傝傑偡偑丄僩僢僾僂僅乕僞乕僷儔僟僀僗偲偼尵偄偑偨偄偺偑尰忬偱偡丒丒丒丅敧廳嶳偱偼僩僢僾僎乕儉偑捠梡偟偰傕丄壂撽杮搰偱偼側偐側偐擄偟偄偺偱偡丅

丂僄儕傾偱暘偗傞側傜丄傑偩傑偩僗儗偰偄側偄敧廳嶳傗棧搰側傜僩僢僾傕壜擻丄僔儍儘乕偺懡偄壂撽杮搰搶奀娸側偳偱偼傛偔愽傞儈僲乕側偳偺僾儔僌丄僔乕僗僫僀僷乕偑塣峲偟偰偄傞僓僋僓僋抧宍偺撨攅乣巺枮僄儕傾偼儃僩儉傪庢傟傞僥僉僒僗儕僌摍偲偄偆姶偠偱偡丅

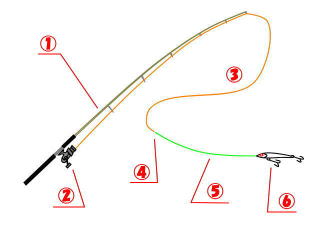

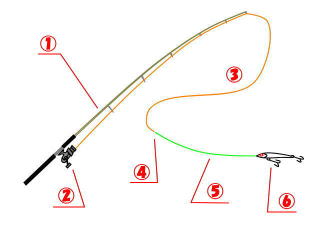

| 婎杮偼俹俤侽丏俉乣侾崋乮僫僀儘儞俉億儞僪乯偵僫僀儘儞儕乕僟乕俀侽億儞僪 |

丂忋婰偺儊僜僢僪偵懳墳偟丄偁傞掱搙偺戝偒偝偺嫑偑僸僢僩偟偰傕妝偟傔傞僞僢僋儖傪慻傒棫偰傞偲丄僒儞僑偵懡彮嶤傟偰傕戝忎晇偱丄偐偮偁傞掱搙偺旘嫍棧偑弌傞傛偆偵丄僫僀儘儞俀侽億儞僪傪俀僸儘慜屻乮僉儍僗僩帪偵儕乕儖偵姫偒崬傑側偄挿偝乯傪丄儔僀儞偑俹俤側傜侽丏俉崋乣侾崋傪巊梡偟丄俥俧僲僢僩側偳偺杸嶤宯僲僢僩偱寢懇丄僫僀儘儞側傜偽俉億儞僪掱搙偵價儈僯僣僀僗僩傪梡偄偨僟僽儖儔僀儞仌僼傿僢僔儍乕儅儞僲僢僩側偳偱寢懇偟傑偡丅乮儔僀儞偲儕乕僟偺寢懇丄儕乕僟乕偲儖傾乕偺寢懇曽朄偵偮偄偰偼丄帺怣傪帩偭偰寢懇偱偒傞側傜偽丄壗偱傕偄偄偱偡丅乯

丂儘僢僪偼俈倖倲偔傜偄偑庢傝夞偟偑椙偔丄僗儘乕僥乕僷乕乮摲挷巕乯傛傝傕僼傽乕僗僩僥乕僷乕乮愭挷巕乯偑岦偄偰偄傞傛偆偵姶偠傑偡丅儕乕僼偺儃乕僩儔僀僩僎乕儉梡儘僢僪側傫偰斕攧偝傟偰偄傑偣傫偐傜丄僶僗儘僢僪傗僔乕僶僗儘僢僪偱戙梡偡傞偟偐偁傝傑偣傫偟丄偦傟偱廫暘偩偲巚偄傑偡丅

丂僼傽乕僗僩僥乕僷乕傪巊偆偺偼丄嫑傪堷偒弌偡偨傔偺僷儚乕偺栤戣傛傝傕丄僉儍僗僥傿儞僌偺惛搙傪廳帇偡傞偨傔偱偡丅嫑偑朙晉側儕乕僼偲偄偊偳丄嫑偑偄傞応強偼寛傑偭偰偄傑偡偟丄僒儞僑偲僒儞僑偺娫偺嵒抧偵惛妋偵僉儍僗僩偡傞偙偲偱丄僸僢僩棪傪忋偘偮偮丄崻妡傝傪杊偖偲偄偆栚揑偑偁傝傑偡丅壂撽偱偼僶僗僼傿僢僔儞僌偑傎偲傫偳峴傢傟偰偄側偄偨傔丄儀僀僩僞僢僋儖偺儐乕僓乕偑彮側偔丄巹帺恎忋庤偔巊偄偙側偣偰偄側偄偺偱偡偑丄傕偟偐偡傞偲儀僀僩僞僢僋儖偑桳岠側偺偐傕偟傟傑偣傫丅

亂嶲峫巇妡偗恾亃

| 僞僢僋儖 |

僗僺僯儞僌僞僢僋儖 |

儀僀僩僞僢僋儖乮姶搙廳帇乯 |

| 嘆儘僢僪 |

仠僶僗儘僢僪丂儈僨傿傾儉儔僀僩埲忋

仠僔乕僶僗儘僢僪乮俈乣俉倖倲乯儔僀僩

仠僄僊儞僌儘僢僪 |

仠僶僗儘僢僪乮儀僀僩僞僢僋儖乯

丂丂儈僨傿傾儉儔僀僩埲忋 |

| 嘇儕乕儖 |

仠僟僀儚俀俆侽侽斣僋儔僗

仠僔儅僲俁侽侽侽斣僋儔僗 |

|

| 嘊儔僀儞 |

仠俹俤侽丏俉乣侾崋丂侾俆侽倣

仠僫僀儘儞俉億儞僪丂侾俆侽倣 |

仠俹俤侽丏俉乣侾崋丂侾俆侽倣 |

| 嘋僲僢僩 |

仠乮俹俤偺応崌乯俥俧僲僢僩側偳

仠乮僫僀儘儞偺応崌乯僟僽儖儔僀儞

丂價儈僯僣僀僗僩亄僼傿僢僔儍乕儅儞僲僢僩側偳 |

仠俥俧僲僢僩側偳

|

| 嘍儕乕僟乕 |

僫僀儘儞俀侽億儞僪

僥僉僒僗儕僌偼俁侽億儞僪掱搙偁偭偨傎偆偑柍擄偱偡丅 |

| 嘐儖傾乕 |

仠儈僲乕俉們倣慜屻

丂仸傛偔愽傞傕偺

仠僥僉僒僗儕僌

丂仸僔儞僇乕俆乣侾俆僆儞僗掱搙

丂丂僼僢僋偼偱偒傞偩偗懢幉偺傕偺 |

仠彫僕僌乣侾侽倗 |

仠僥僉僒僗儕僌

丂仸僔儞僇乕俆乣侾俆僆儞僗掱搙

丂丂僼僢僋偼偱偒傞偩偗懢幉偺傕偺 |

掵挿僆僗僗儊両両儖傾乕僠儑僀僗偺偛嶲峫偵偳偆偧侓

僔乕僗僫僀僷乕儃乕僩僼傿僢僔儞僌偱偺丄儖傾乕僠儑僀僗偺偛嶲峫偵偳偆偧侓

乮儕乕僼儔僀僩僎乕儉偵巊偊傑偡丅儕儞僋儁乕僕傛傝峸擖壜擻偱偡丅乯

丂儕乕僼偱偺儔僀僩僎乕儉偵娭偟偰偼丄僼傽僀僩偵偮偄偰偺拲堄揰偲尵偊偽丄崻妡傝側偺偐傾僞儕側偺偐傪偟偭偐傝偲敾抐偟丄崻偵愽傜側偄傛偆偵搘椡偡傞掱搙偱偡丅丂儔僀儞偐傜庤尦偵揱傢傞姶妎偑戝愗側偺偱偡偑丄慏偑梙傟偨傝偲側偐側偐廤拞偱偒側偐偭偨傝偟傑偡偑丄偦偺偆偪姷傟偰偒傑偡丅丂僸僢僩偟偨傜丄婎杮偼僑儕姫偒偱丄僼傽僀僩傪妝偟傕偆偲偟偰備偭偔傝僼傽僀僩偟丄儕乕僼偵愽傜傟偰偟傑偆偲丄屻乆柺搢偔偝偄偱偡丅

丂屄恖揑偵偼掁偭偨嫑傪怘傋傞偙偲傕戝愗偩偲巚偭偰偄傞偺偱偡偑丄俀侽們倣埲壓偼儕儕乕僗偡傞傛偆偵偟偰偄偩偩偗傑偡傛偆偍婅偄偄偨偟傑偡丅

丂偙偺掁傝偼崻嫑側偳傪僞乕僎僢僩偵偟偰偄傞偺偱丄棎妉偵傛傞応峳傟側偳偺婋尟偵嶯偝傟偰偄傑偡丅

丂儕儕乕僗偟偰傕惗偒側偄偲尵偆曽傕偄傑偡偑丄僇儞儌儞僴僞偵尷偭偰偼丄悈偺側偄僋乕儔乕偺拞偱俀乣俁帪娫懅愨偊傞偙偲側偔僸儗傪摦偐偟偰偄傞傛偆側嫑偱偡偐傜丄懡彮偺彎偑偁偭偰傕丄儕儕乕僗偡傟偽偟偭偐傝偲惗偒墑傃傞偼偢偱偡丅彫偝偄僇儞儌儞僴僞偼崪偑懡偔偰怘傋偯傜偄偱偡偟丄枴慩廯偱偺擹岤側僟僔偑栚揑側傜丄戝暔悢旵偲乭僟僔偺傕偲乭偱丄壠懓俆恖暘偺旤枴偟偄枴慩廯偑嶌傟傑偡丅

丂

丂僾僠忣曬偱偡偑丄傛偔掁傟偰奜摴埖偄偝傟傞僆僌儘僩儔僊僗傕丄塡偵傛傞偲埲奜偵旤枴偟偄偦偆偱偡偐傜丄戝暔傪儔儞僨傿儞僌偟偨傜丄揤傉傜側偳傕傕偍帋偟偟偰傒偰偔偩偝偄丅

| 栚巜偣侾侽栚掁傝払惉両儗傾暔僞乕僎僢僩仌偍奜摴偝傫 |

俽俤俙丂俽俶俬俹俤俼偱掁傟偰偄傞丄偄傠傫側僞乕僎僢僩偱偡丅堦擔婃挘傟偽丄侾侽栚掁傝払惉偱偒傞偐傕侓

亂僶儔僴僞乮僫僈僕儏乕儈乕僶僀乯亃 |

亂僔儘僽僠僴僞亃 |

亂儀儔椶乮僸僩僗僕儌僠僲僂僆乯亃 亂儀儔椶乮僸僩僗僕儌僠僲僂僆乯亃 |

亂僆僕僒儞乮僸儊僕椶乯亃 |

亂傾僆僠價僉乮僆乕儅僠乯亃 |

亂儅僩僼僄僼僉亃 |

亂僆僌儘僩儔僊僗亃 |

亂僸僩僗僕僞儅僈僔儔亃 |

亂僇儚僴僊椶乮儉儔僒儊儌儞僈儔乯亃 |

幨恀偵廂傔偰偄傑偣傫偑丄俤俽俷乮僄僜椶乯傗埆杺偺忨儎僈儔側偳丄偍奜摴偝傫偑偍傝傑偡乮徫乯

乽壂撽偺儕乕僼僼傿僢僔儞僌柺敀偦偆両乿偭偰巚偭偨傜

丂 丂 丂

惀旕偲傕僶僫乕傪僋儕僢僋偱墳墖偍婅偄偟傑偡侓

掁傝僒僀僩乽俥倝倱倛乛倳倫乿偺儔儞僉儞僌嶲壛拞偱偡丅

|

亂儀儔椶乮僸僩僗僕儌僠僲僂僆乯亃

亂儀儔椶乮僸僩僗僕儌僠僲僂僆乯亃